みなさん、こんにちは。

2020年6月入会、アリスカーナ所属、野中まさし(じゃんす)と申します。

歴史が好きで、Youtube大学の日本史編や、去年の今頃放映されていた「日本史散歩」が大好きです。

歴史が好きなのですが、自分自身の歴史をほとんど知らないことに気づき、調べてみたところ、結構遡ることができて驚きました。その時の経験を共有させていただきたいと思います。

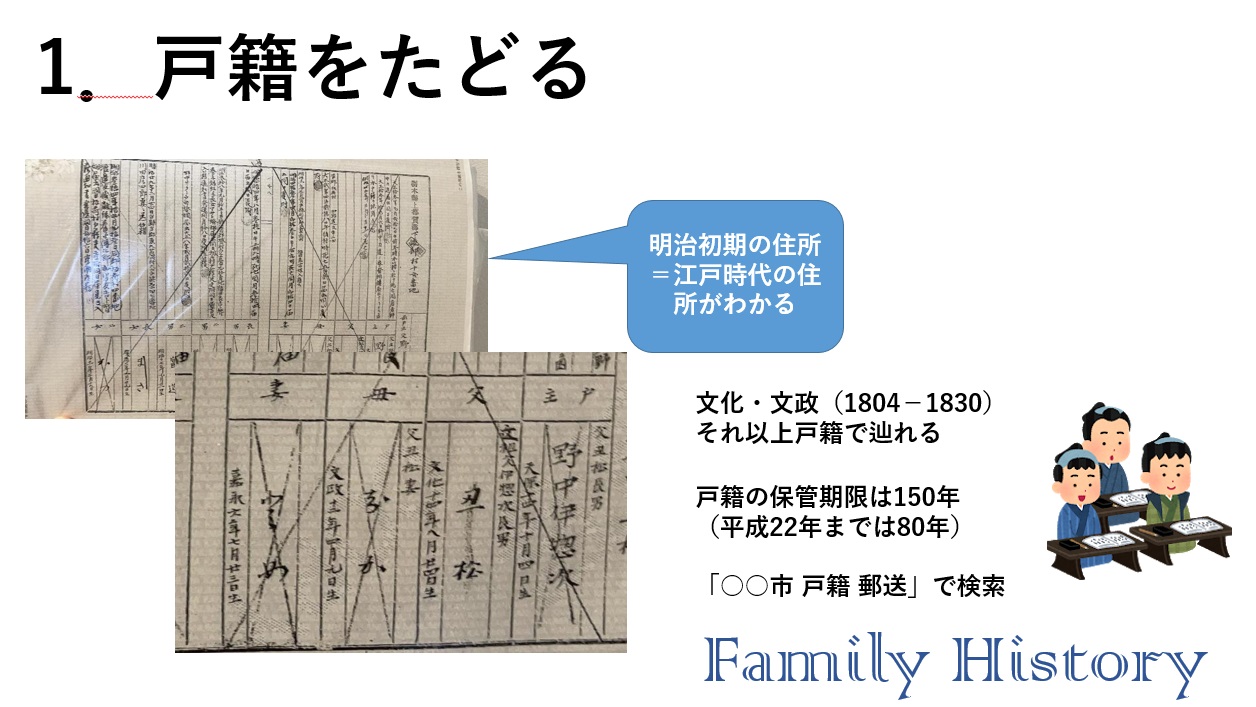

まず、戸籍をできるだけ遡ります。

謄本は郵送でも請求可能なので、「●●市 戸籍 郵送」で検索いただくと申請方法がわかると思います。

祖父母以前の謄本を取り寄せたら、200年ほど遡れて驚きました。江戸生まれの先祖が沢山わかります。

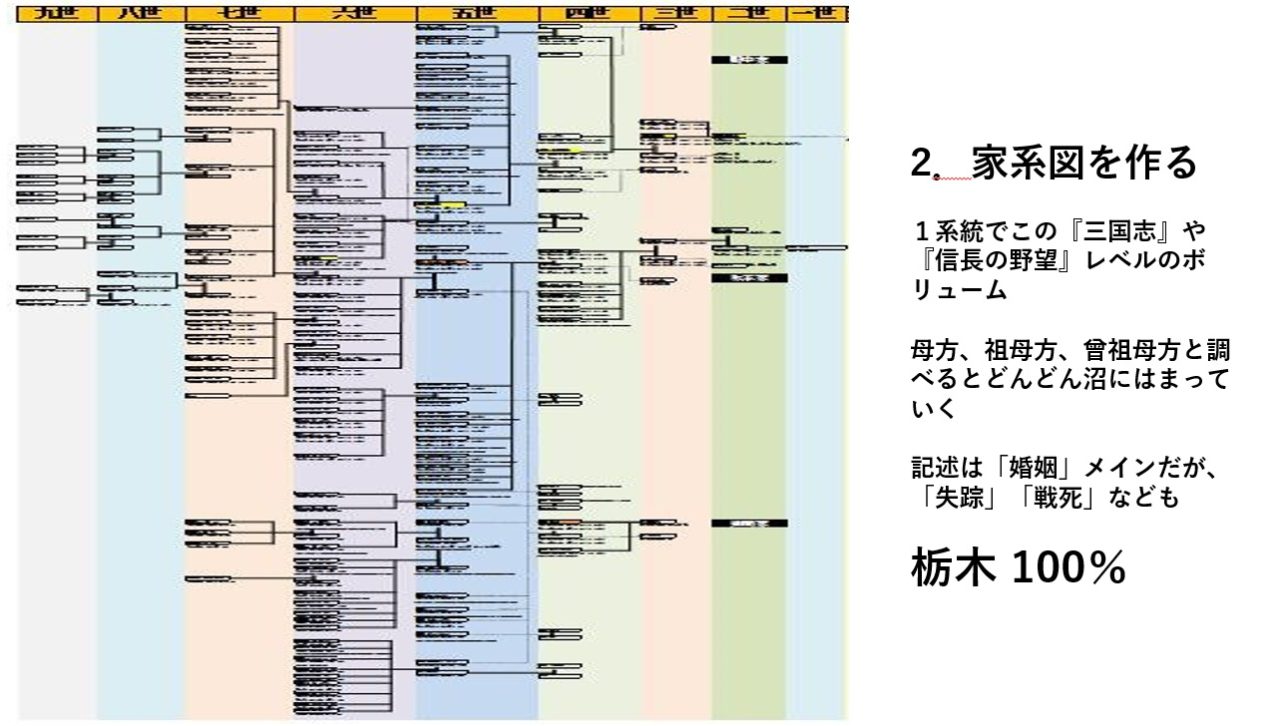

把握できた名前だけで系図を作ってもかなりのボリュームになります。この中の組み合わせが一つでも異なると自分が存在していないと思うと不思議な感じです。

江戸時代はあまり引っ越さないので婚姻も同じ村か近隣でします。改めてわかったのは自分の先祖はほぼ栃木県鹿沼市であることでした。

ふるさと納税をするなら鹿沼市にしようと思いました。

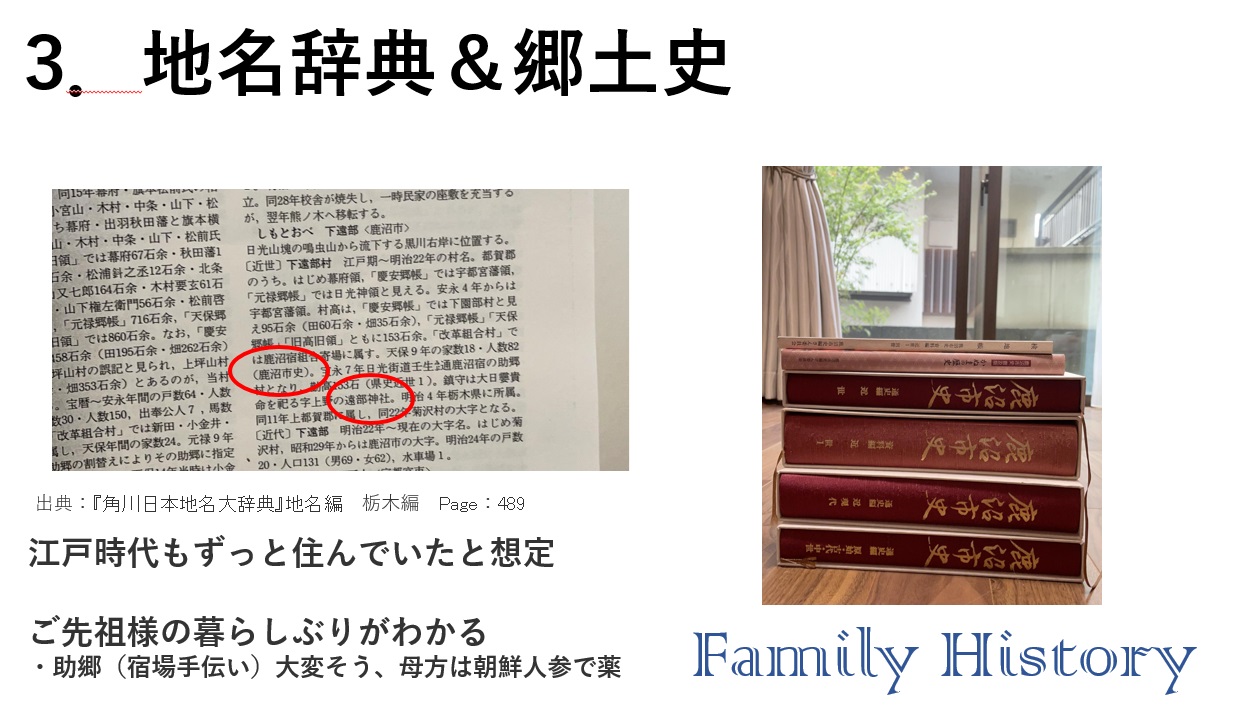

江戸時代には移動制限があるので、江戸から明治にかけて住んでいた場所が特定できれば、江戸時代もずっと住んでいたと推測されます。

地名辞典と郷土史を調べることで、先祖の暮らしぶりがわかります。

鎮守神社の名前もわかります。

江戸時代に住んでいた住所を実際に訪れてみると、ここに数百年暮らしていたのか、、感慨深いものがありました。

神社の御朱印集めも趣味なのですが、自分の祖先の地にある古びた神社も大切にしたいと思いました。

日本人のルーツをたどると、大体「源平藤橘(源氏、平氏、藤原氏、橘氏)」につながり、天皇家、古事記にでてくる神々につながっていきます。

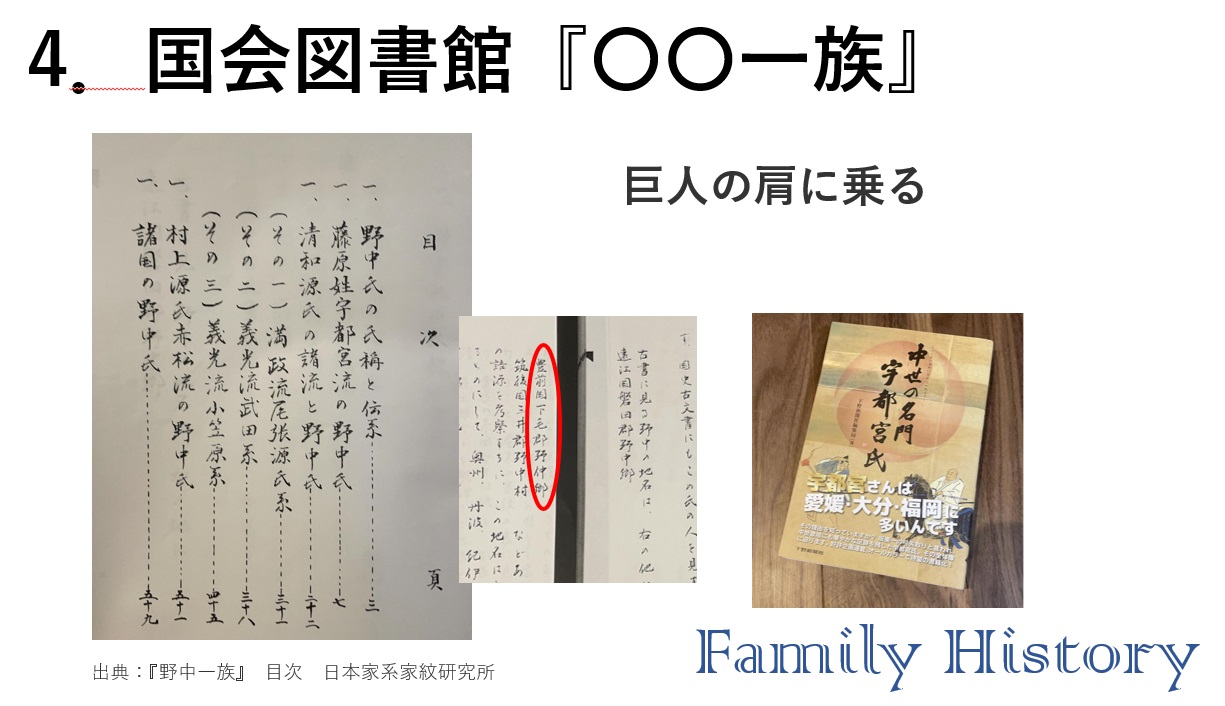

1-3は、現代から遡る方法でしたが、4は上から下っていく方法です。

研究には「巨人の肩にのる」という言葉があります。

先人がすでに研究していることを参考にする、ということですね。

国会図書館で「○○一族(○○にはご自身の名字をいれる)」という書籍があるかまず確認されてみてください。

これでご自身の名字の発祥地や、古代からの情報がざっくり把握できると思います。

家に伝わる伝承を検証していくのも楽しいです。

母方に伝わる面白い伝承があります。

母の旧姓は岩本です。先祖は本多で、宇都宮釣り天井事件で失脚した時に、本多から岩本に名前を変えて栃木の山奥に逃げた、という伝承です。

平家の落ち武者伝説など、こういった伝承は多いと思いますが、言い伝えを実際に検証していく作業はおもしろいです。

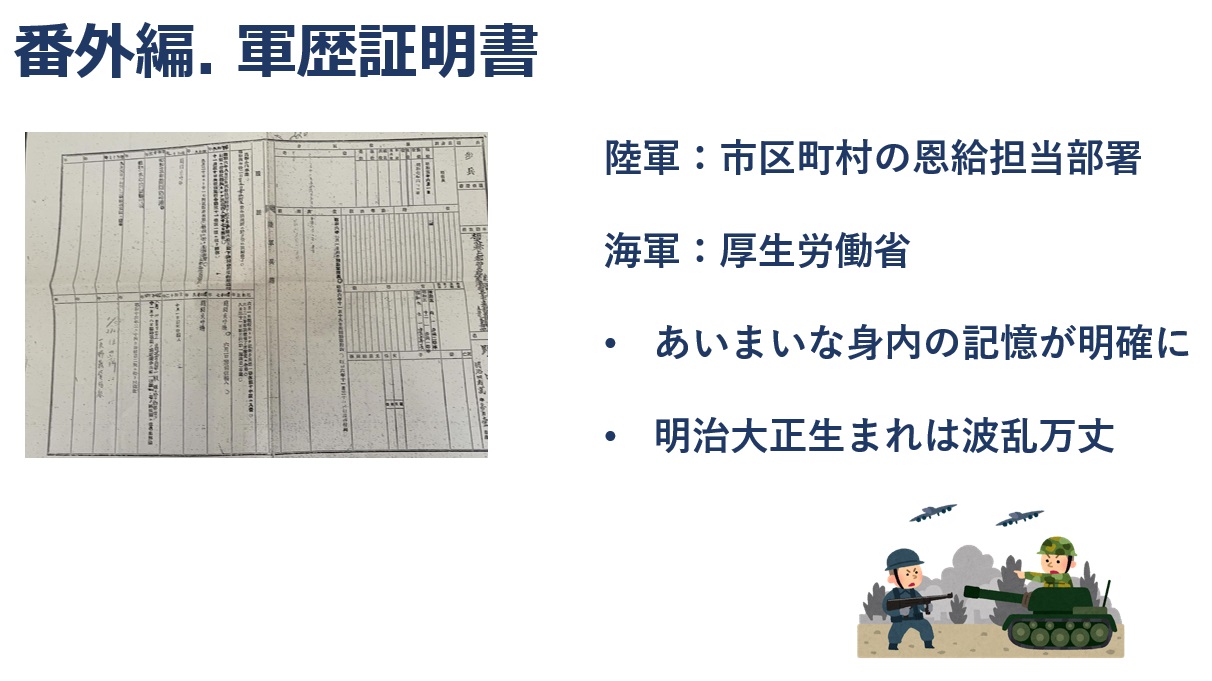

祖父は、戦争に行って、シベリアに抑留されて苦労したという話は聞いていますが、詳しいことは分かりませんでした。2等兵だった。いや、結構偉かった。飛行機に乗ってた。いや、海軍だった。南方で戦った。いや、北方で戦った、、など身内の情報もまちまちでした。

先祖調査の過程で、3等親以内の身内(孫はOK)は「軍歴証明書」の請求が可能であることを知り、早速申し込んだのです。履歴書のように、実に詳細に軍での履歴が記されています。入隊時期、転籍時期が日付まで記されています。

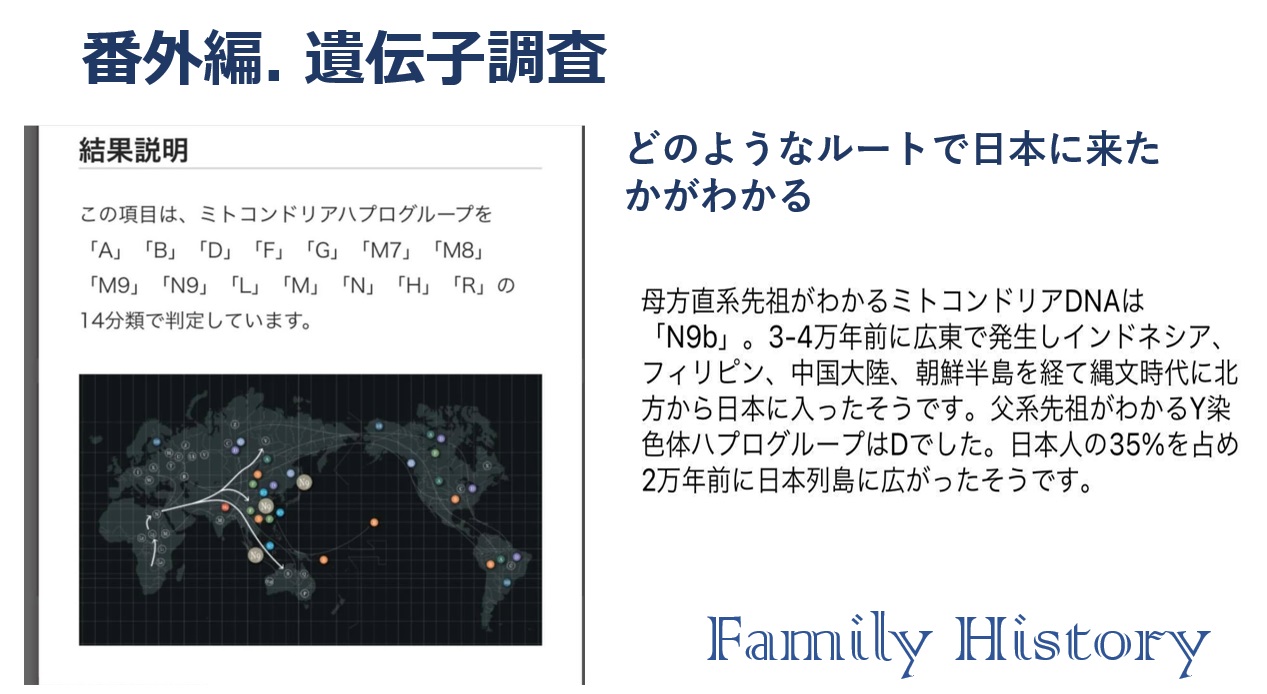

最後は遺伝子調査です。ここから科学になりますが、数万年さかのぼって、どのようなルートで日本に来たかがわかります。僕はジーンクエストでやりました。2-3万円くらいです。

11いいね!

11いいね!