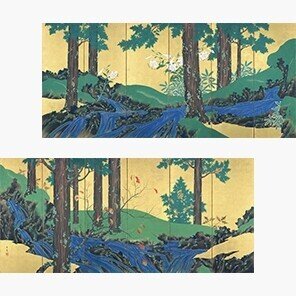

鈴木其一 「夏秋渓流図屏風」

今回の目玉は、重要文化財に指定された鈴木其一 「夏秋渓流図屏風」。

鈴木其一(すずききいつ:1796〜1858)とは、尾形光琳を顕彰した酒井抱一の高弟。簡単に言うと、江戸時代のすごい画家(雑)。酒井抱一とともに夏目漱石の小説に度々登場しているので、文学好きの方にはおなじみの名前だと思います。その其一の代表作である「夏秋渓流図屏風」(なつあきけいりゅうずびょうぶ)が、2020年其一の作品としては初めて重要文化財に指定されたので、今回の展覧会となったわけです。

(「夏秋渓流図屏風」根津美術館公式HPより引用。真横を向いた蝉。多すぎる点苔。デザインされたかのような単純化された熊笹の葉に比して、写実の極みとも言える百合の花。けれどもその百合は檜の幹ほども大きく描かれている。そして、目を引く黄金の地面。写実と幻想の極致と思われる。)

美術館の志向は、この夏秋渓流図屏風が生まれるまでの道行きをあらゆる作品とともに紹介するというものでした。例えば、酒井抱一に写実を学び、丸山応挙に渓流の前景を学ぶといった具合です。これがとてもわかりやすく、「なるほど、なるほど。」と頷きながらの鑑賞となりました。

勤勉な人柄

正直にいうと、この展覧会に足を運ぶまでは鈴木其一を興味深く見ているわけではありませんでした。けれども、今回とても好きになって帰ってきました。と言うのは、其一がとても真面目な画家であることが見て取れたからです。筆者は生来勤勉な人間な好きですから、「真面目であること」は個人的にとても重要なファクターになるわけです。

なぜ勤勉と感じたかと問われれば、展示物のひとつ「雑画巻」という絵手本的なものを拝見したからです。さらさらと描かれたスケッチから大和絵風の人物画までバラエティに富んでおり、なんとなく練習したのではなく、目的をもって鍛錬のために描かれたことは一目瞭然です。

そのほかの作品も含めて、同じ人物が描いたとも思えないような種々の絵が並んでおり、感嘆をもらさぬ時はありませんでした。ありとあらゆる画法・技法を体得しようと訓練し、模倣にとどまらず書き続けた姿勢に、絵師としての覚悟を感じます。

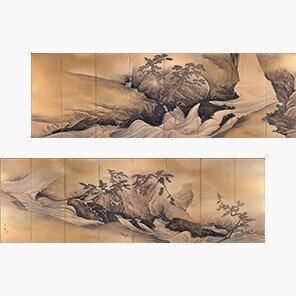

円山応挙の保津川図屏風(公式HPより引用)。この絵の前で動けなくなりました。さすがは応挙です。目の前に水の流れが迫り溺れるかのような感覚に襲われました。こちらを拝見するだけでも行く価値アリです!

庭

さて、特別展以外にも超絶オススメなのが、美術館のお庭です。

美術館所蔵の品をコレクションしていた初代根津嘉一郎は茶人としても知られた人物ですから、茶室のあるお庭はとても見応えがありました。筆者、実は母が表千家の師範なので子供の頃から茶道を嗜んで(かじって)いるのですが、特別茶道など知らなくても十二分に美しさの伝わるお庭です。

(紅葉を迎えています。)

(紫式部の実がなっていました。)

(飛石。残念ながら茶室につながるものではなかったのですが、実際に伝い歩いてみると、その趣深さがわかります。その歩幅や目線の行きどころまでも計算してお庭を作るのは大変なことと思います。わずか数歩で異世界へ導く仕掛けは茶人ならではのもてなしです。)

(渓流。円山応挙をみた後にこの小さな渓流と対面となりました(笑)。都会のど真ん中であることを忘れさせてくれる清らかさです。)

(お庭のたぶん中腹あたりにある池。紅葉が深まれば、また別の美しさがあるはず!)

(おじぞうさんが並ぶ階段。個人的にお気に入りの写真です。)

茶杓

もうひとつ、常設展示だと思われるものにとてもオススメのものがありました。写真がないのが残念ですが、松浦鎮信の茶杓(銘:松尾)です。

松浦鎮信(まつらしげのぶ)とは、平戸藩(現在の長崎県平戸市)の第4代藩主を勤めた人物で、茶人としても大変名高く、鎮信流(ちんしんりゅう)という流派が現在も厚く信頼されています。

鎮信流のお作法は存じ上げませんが、展示されていた茶杓は武家らしい研ぎ澄まされた静けさのある見事な一品でした。文化財などには指定されていませんが、間違いなく一見の価値ありです。

最後に

長くなるので割愛してしまいましたが、今回は他にも一休宗純の書や志野茶碗に井戸茶碗、双羊尊なども拝見することができ、とても充実した1日となりました。根津美術館には他にも国宝・重要文化財に指定されているコレクションも数多くありますので、いつ訪れても楽しめること間違いなしです。こんな空間が南青山に存在することにびっくりです。ぜひ訪ねてみてくださいね。

特別展は、2021年12月19日まで開催しています。

ではまた。