こんにちは!キャシーです。

以前も根津美術館へ行ってきたことについて書きましたが、今回もまた興味深い催し物があったので行ってまいりました。茶道などの和の文化に親しんでいる方のみならず、和とは切ってもきれない関係の中華文化好きにはたまらない展示で、「文様の力 ー技巧に託すー」というもの。2/13まで開催されています。

以下に、主な展示物と所感を記します。

ちょっとだけマニアックかもしれませんが、東洋の文化がお好きな方に向けた内容です。ご了承ください。

着物の文様

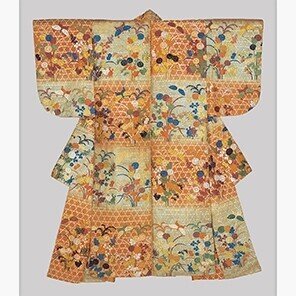

紅浅葱段籠目草花模様唐織(写真は公式HPより引用)

その名の通り、籠目(かごめ)文様を地紋として、紅と浅葱色(うすい藍色)に染められています。

いわゆる六芒星✡️(=ヘキサグラム)と似ている籠目紋ですが、古くから魔除けの紋として知られており、伊勢神宮の石灯籠にもこの籠目紋があります。江戸時代には、武士がこの魔除けにあやかろうと、帷子(かたびら:夏場に着る麻製の着物)にこの模様を使っていたようです。

展示された着物は、華やかで手が混んでいるだけでなく、願いも込められていることが文様を見るだけで分かる。まさしく文様の力ですね。

(ここで相当どうでも良い豆知識をひとつ。六芒星に似た籠目紋だけでなく、五芒星のように見える桔梗紋(清明桔梗)にも魔除けの意味があります。「犬夜叉」という漫画で対をなすキャラクターの名前が”かごめ”と”ききょう”だったのはそのためだと思われます。)

お盆

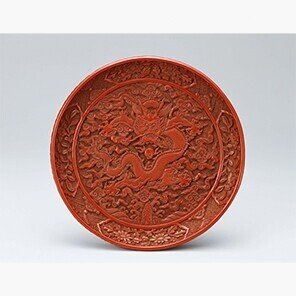

雲龍堆朱盆(写真は公式HPより引用)

大好きな堆朱!!!!

堆朱(ついしゅ)とは、漆を幾重にも塗り重ねそこに彫刻で文様を浮かび上がらせる技法です。木彫りに朱を塗る技法とは異なります。

今回展示されていたものは、中国明代のものですが同時代のものとしては最高傑作クラスのものと言って良いと思います。

こちらを拝めただけでも今回行ってよかったな、という印象です。

「堆朱」という名で今でも簪やヘアアクセサリ商品が売られているのですね!古代のもののような存在感は求めてはいけませんが、現代でも人気があるようでなんだか嬉しくなりますね!!

青磁

写真がないのが残念なのですが、青磁鳳凰耳花入(南宋時代:13世紀)も素晴らしいものでした。

南宋時代の青磁鳳凰耳花入ならば、どうしても国宝「万声」と重要文化財「千声」が浮かびます。もちろん、それらと比べてしまってはいけませんが、それでも圧倒的なクオリティでした。さすがは、名作が多いと言われる13世紀の龍泉窯(りゅうせんよう:中国の代表的な青磁窯。北宋時代に開かれた。)です。同じ龍泉窯の同じ時代でも、作品に違いが現れ、また少しでも時代が降ったり、あるいは遡っても良い作品には巡り合えないのが歴史の不思議ですね。

別室には青磁染付雪輪文皿(鍋島藩窯:江戸時代17〜18世紀)もあり、そちらも大変に優れたものではありましたが、やはり比較してしまうと花入に軍配が上がります。

乾隆帝を魅了したことで知られる青磁。現代においても多くの窯で青磁を製作しています。それは、詳細な製作方法がわかっていない汝窯などの宋時代の青磁に近づくためなのですが、どんなに科学的に緻密に焼成温度や釉薬の量を管理してみても、なかなかあの色味や釉調がでないのだそうです。

筆者は、青磁がとても好みで万声・千声はもちろん、そのほかの鳳凰耳花入や安宅コレクションなども数多く拝んできましたが、根津美術館のものは相当に好みでした。ぜひ実物を見ていただきたいです。

赤楽

こちらも写真がなくて申し訳ないのですが、伝覚々斎赤楽富士絵茶碗がありました。伝とはついているものの、覚々斎(表千家6代目家元)の手による赤楽の茶碗は初めて拝みました。

覚々斎は、宗旦(千家3代目)から続いた厳しい侘びの茶の湯だけでは人々の心に届かないという現実に直面し、わかりやすい楽しみを含んだ茶の湯を体現したイメージの強い方です。

今回展示されていた赤楽は、宗旦とは違った豪快なお道具と言われればそうかもしれませんが、重厚でしっかりとした手取りのものであろうと思われました。その重厚さの中にも小気味の良い富士がさらりと描かれており、厳しさと楽しみとが入り混じった時代の変わり目を感じさせてくれます。子である如心斎の手による赤楽の茶碗ととてもよく通づるところがあって、なるほど親子であるな、とも感じられました。

まとめ

上記のものだけでもぜひ見ていただきたいのですが、そのほかにも仁清の香合や南蛮海老耳水指(ベトナム:17世紀)、古伊万里の大皿などもありました。

着物の展示も数多くあり、源氏香の末摘花などの模様が入ったものや、将棋のコマ、亀甲紋の間を縫うように吉祥紋が描かれたものなど、めずらしくて豪華な展示となっていました。

見所は盛り沢山です!

根津美術館は、初代根津嘉一郎さんが集めたコレクションが多くを占めます。彼は実業家・政治家として知られた方だったそうで、美術品の数々は、お金に糸目をつけず、まるで地引網のように良いものを根こそぎ集めた感じがしてしまうのですが(笑)、落ち着いた茶人らしい展示も数多くありました。

図録が製作されていないのが少し寂しく感じましたが、それでも十分楽しめると思います。外出が難しいこの頃ですが、たまの休みには良いものを吸収したいですね!

ではまた・:*+.(( °ω° ))/.:+

*参考リンク*

・根津美術館HP

・文化財データベース(万声)

7いいね!

7いいね!