あっちゃんにお話ししてみたい事を書きます。以前はHR終わりに挙手した人があっちゃんとお話しできた事もあり、私も2回ほどお話しさせていただいた経験があります。

しかしたくさんのメンバーさんが見守る中、頭は半分真っ白な訳で。。。。「感謝を伝えたいと思います」という定型文しか口から出てこない自分を情けなく思ったこともあります。今後またチャンスが訪れたとしてもうまく伝えられる自信が無いのでコラムを書いてみました。

さて本題ですが、私は確信しています。

“あっちゃんは岡本太郎を超える存在になる”だろうと。

岡本太郎記念館が青山の自宅跡にあるのは有名ですが、小田急線の向ヶ丘遊園という駅の近くにも「岡本太郎美術館」というところがあります。

生田緑地という自然豊かな丘陵地帯を活かした公園内にひっそりと、しかし堂々と佇んでいます。

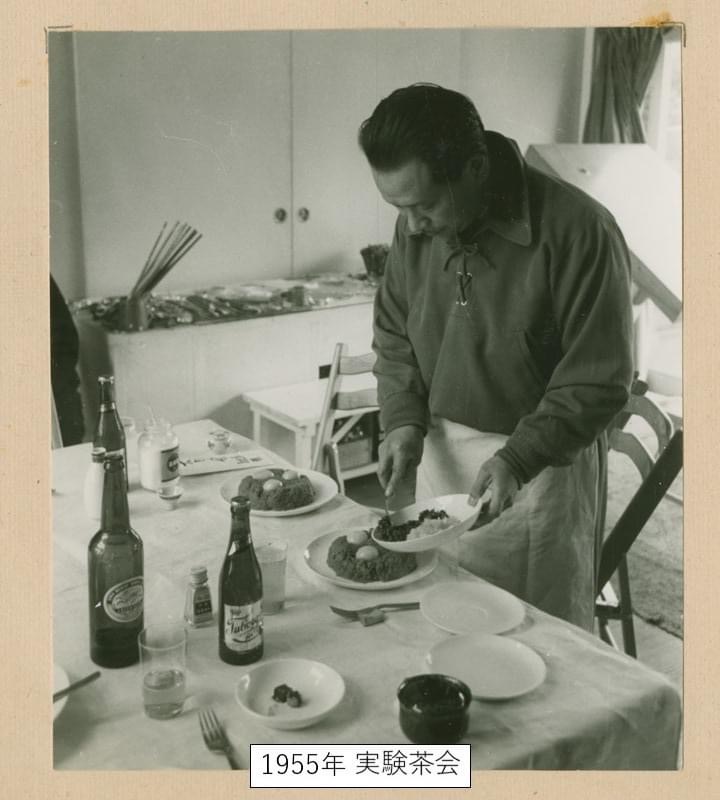

そこで私はある写真を見ました。

あの岡本太郎が前掛けをして楚々として客人に料理を振る舞っている姿の写真を。

解説によると昭和30年に「おもしろ実験茶会」という催しを自宅で開いたそうです。

太郎はこの茶会のために何度も失敗しながら茶碗を焼き、茶会の前には生肉を包丁で刻んで、当時はまだ日本では馴染みの薄い”牛肉のタルタル”を意気揚々と振る舞い、「心理的に超越しろ!」と客人に言いながら食べさせたそうです。その時の客人達の反応はどうだったのかを想像すると面白すぎます。

肝心の茶会の方は”日常生活用品を使って自由に振る舞う試み”がテーマだったそうで、お作法からは逸脱した様式だったようですが太郎は堂々と振る舞い、お茶を味わって談笑するとても楽しい時間を過ごしたそうです。彼がこの実験からどんな答えを得たのかを考えながらその後の作品を鑑賞するのも楽しいですね。

ここで私の話になりますが、親も自分も親戚筋も美術関係の世界で生きてきました。こんな事を言うのは畏れ多いのですが、少なくとも私の周りの人たちは岡本太郎の芸術を嘲笑するような空気がありました。彫刻の形は稚拙で使う色には深みもない。世の中の美術をわかっていない人達が物珍しい奇人を持て囃しているだけだろうと私自身もそう思っていました。

しかし、この「おもしろ実験茶会」の資料を見た時、長年の疑問が解せました。

自分の中からどうしようもなく湧き出てくるエネルギーで、面白いと思う事に実直に実験を重ねているのだと。気持ちの良いくらい真っ直ぐに走り抜いていた姿そのものの美しさに気付きました。

夢中になって土を捏ね、生肉を刻み、前日ギリギリに茶道のお作法も特訓して、きっと心の中で「生きててたのしー!!」と叫んでいたに違いありません。

岡本太郎の表現方法は多岐に渡りますが、どれも単純なようで逆に単純すぎて難解です。それでもこんなに世の中に受け入れられ、賞賛され続けるのですから彼の情熱は死してなお、パワーを持ち続けています。

一方、あっちゃんはどうでしょう?

岡本太郎にも負けるとも劣らぬ精気と好奇心を持った美しさ。

そこへもって”人の心を動かす言葉の力”まで持っているのです。

この二つの力の掛け算がどんな事になるかは自ずと答えが見えています。このコラムを書いている私と読んでくれているあなたがもうこの世に居なくなっている頃も、きっとあっちゃんの情熱はなお生き続け誰かの勇気を鼓舞しているだろう、私にはそんな未来が見えるのです。

ご本人からは「そんなの、わかってる!当たり前だろ!」と言われちゃいそうですがw

そんなあっちゃんと同じ時代を生き、一緒に走れる毎日を本当に尊く感じています。

ダラダラと長く粗末な文章にも関わらず、最後まで読んで下さりましてありがとうございました。