ここ数日、HRでは、TIKTOKコンシャスな縦型1分動画の風が吹いています。

HR中、何度かあっちゃんにも「アゼガミ」の名前、呼ばれました(≧▽≦)。

※今、現在でTIKTOKの切抜きチャンネルは31100フォロワーです

ここでは、アゼガミの縦型動画への取り組みについて、体験と情報を共有したいと思います。

2年前、動画作家を目指したアゼガミ

仕事とかいろいろ行き詰まった時期でした。

その時、あったこと悩んだことは今回のテーマと異なるので割愛しますが、わたしはその時、動画作家を目指すことを決めました。※「動画作家」の定義などについても割愛

きっかけのひとつは、明石ガクト氏の著した「動画2.0」です。

スマホが現れたことで、映像コンテンツに変革の波が起きているぞ、という内容で、ここでは「動画」を従来の「映像」と分けて、次のように定義していました。

動画=情報が凝縮しているコンテンツ

時間あたりの情報量=インフォメーション・パー・タイム(information per time)という概念も提唱

テレビや映画館で見るものだった映像コンテンツが、スマホが舞台になることで、より「情報の凝縮」が必要になったというのです。

スマホが見られるのは電車の中など、閲覧者がすぐにコンテンツから離脱できる場所です。

しかもスマホ内においても「スワイプ」という形でどんどん離脱できます。

ここで、離脱されないためには、インフォメーション・パー・タイムが濃いめに設計されていないとダメ、なわけです。

さらに映像の版型も「横型=正解」ではなくなります。

ただ、そこで「縦型」なのか「正方形」なのか、わたしは選びきれずにいましたし、「横型」ももちろん作っていました。

YouTubeの総再生時間の70%以上がモバイル端末からの視聴

というデータがあるのならば、「縦長主流」になっておかしくないのにそうなっていません。

「Vine動画はTwitterで流れてきたものをそのまま縦で見る。方向を変えている間に終わるくらい短いので、縦がよい」

「スマホは縦でロック(向きが変わらないよう固定)している。重要度が低い動画はそのまま縦で見る。見たい動画については、むしろパソコンからアクセスしてテレビ同様ワイドで見る」「画像含め、動画もどれを見るかスクロールするから縦の方が早いし面倒くさくない。サムネイルで選んでそのまま動画を見る」「動画を縦で見る方がアクションが1つ少ないので(横に画面を倒さなくていい)、楽に視聴することができる」

と、どんな時でも(映像が小さくでも)縦のまま見る派も一定数いることもわかっています(スマホを横にするのが面倒くさい派)。

あるyoutubeセミナー(複数)で、アゼガミは質問しました。

youtubeでの動画は横長でいいんですか?

講師はこう答えました。

youtubeは横長でいいです。

TIKTOKなら「縦型」、Instagramなら「正方形」、そしてyoutubeなら「横型?」

その点については、明石ガクトのonemediaでも揺れていて、そのyouutbeチャンネルを見ると、たとえば3年前は「正方形」が多く採用されていました。

そして最近、横型も見かけます。

なので、アゼガミの自作品も2年前は「正方形」「縦型」が混在していました(案件やMVは横型)。そして、「縦型」にガツンとギアを入れたのは、昨年のコロナの時です。

コロナが流行しはじめた頃、明石ガクト氏はこう言っていました。

スマホ時代になって、動画は縦型になると言っていたが、コロナ禍ではみんな家でテレビを見るから、横型が具合がいい

わたしは、その時、違和感がありました。

4人家族で、テレビが4台ある家がどれほどあるのだろうか? と。

テレビが1台しかない家では、そのチャンネルを決めるのは「一人」。たとえば父親の強い家ならば(逆もあり)、父親の見たいチャンネルが選ばれ、それを見たくない人は自室かトイレへこもってスマホ見ることになるんじゃないか。

わたしは、そんな人のために動画を作ると決めました。

以来、自作品はすべて縦型で編集しています。そして、隙間時間で完結する短尺。そのフォーマットでいかに観る人に楽しんでもらい、できればちょっとした感動とかアハ体験を持って帰ってもらえたら・・。

縦型動画の作法の自習

縦型というフォーマットゆえの「縛り」があります。横の広がりを見せるには、左右にパンさせるしかありません。複数の人間を横並びにはできません。

他にもいろいろな「縛り」があります。

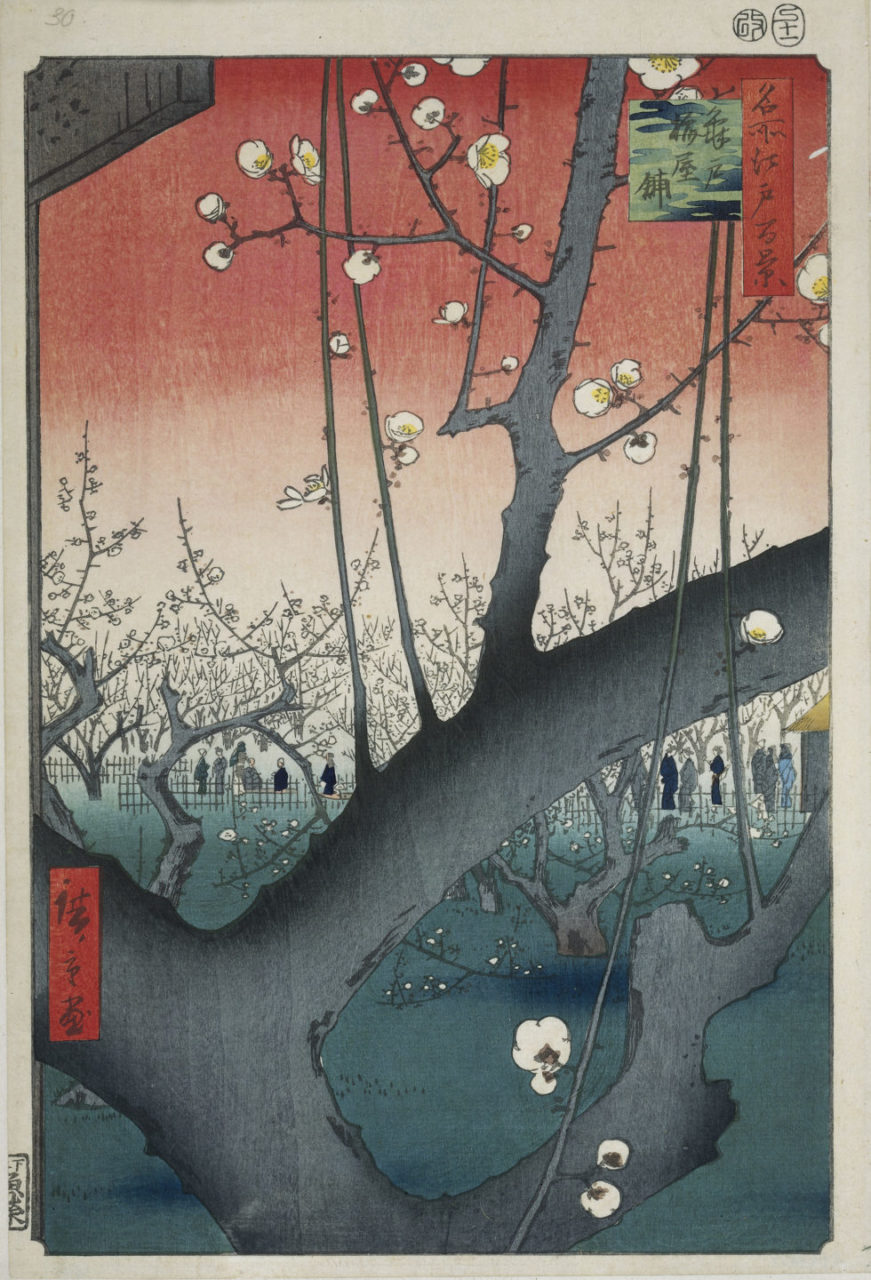

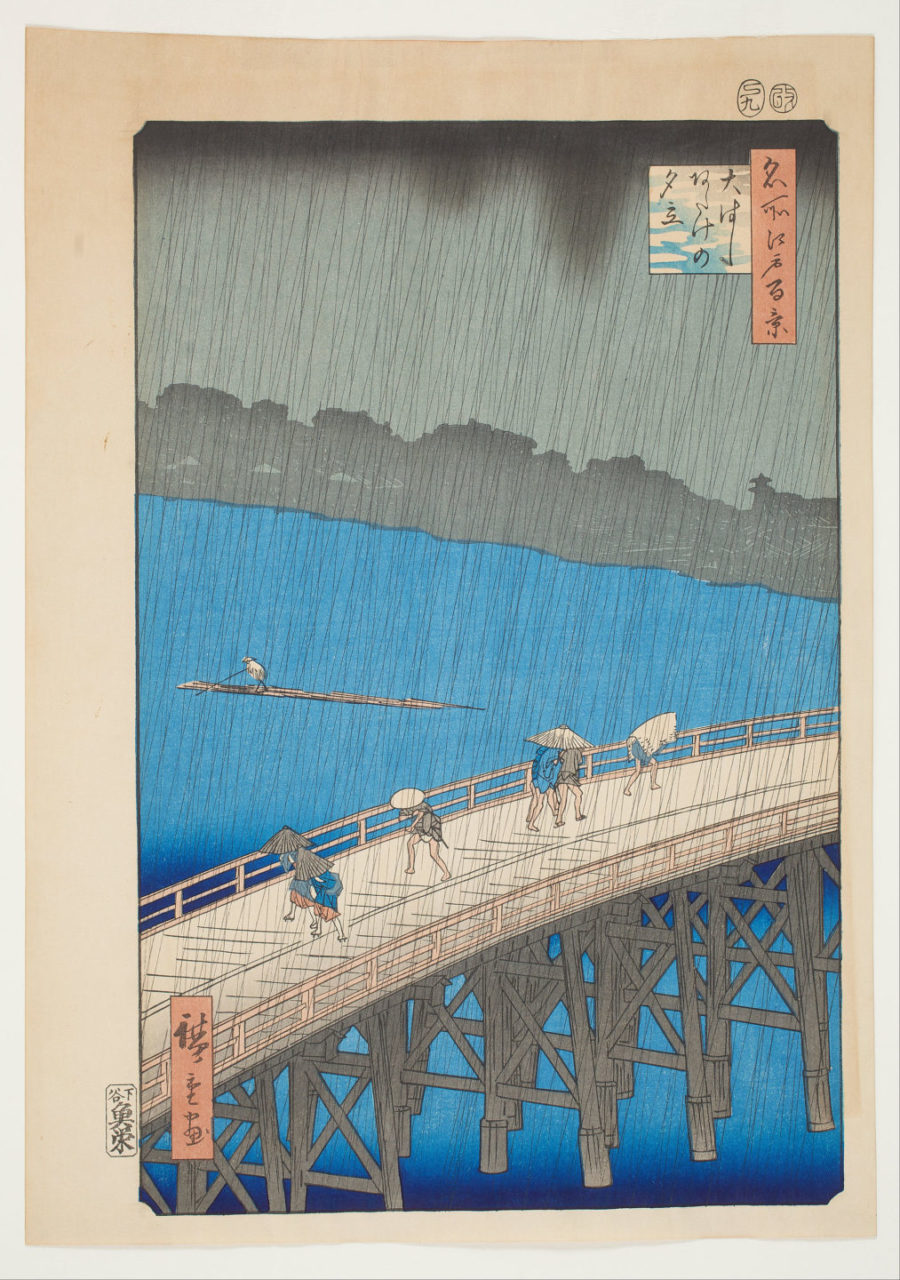

そんななかで効果的な絵作りをするため、浮世絵のことも自習しました。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_pruimenboomgaard_te_Kameido-Rijksmuseum_RP-P-1956-743.jpeg

浮世絵といえば、広重の「亀戸梅屋舗」に見られる大胆な遠近法(量感対置法って習った覚えがあるのだけど検索したら出てこない^^;)がよく知られますが、それ以外にもいろいろな技法というか工夫があります。

たとえば、広重の「大はしあたけの夕立」の場合、その雨の様子を表すために、角度と太さの異なった雨筋を組み合わせています。

それで作ったのがこちら→リンク

「実際の雨水が降り落ちる映像」を使用せずに、2種類の角度の異なった筋の静止画像を組み合わせることで「雨の表現」を試みています。

今年のお正月に、北斎の「相州梅沢左」をオマージュしたのがこちら→リンク

ちなみに、北斎の富士山は、高さを強調するため、だいたいが左右が詰められています。

縦型ショート動画でのストーリーの3要素とタメ

これはアゼガミが通販広告をどっぷりやっていたころ「編み出した?」ヤツで、当時はセミナーとかでも披露していた「人の心を動かす3ステップ」。

それは「崩す」「投げる」「極める」。

たしかブルース・リーのジークン道か、初代タイガーマスク佐山サトルの本に書いてあったと記憶しているのですが、格闘技で相手を物理的に制圧する3ステップが「崩す」「投げる」「極める」なのです。

広告もエンターテイメントも、およそ人の心を動かす時にはこれが最短手筋だと考えています。

で、ある時、ある人の本を読んでいたら世阿弥の「序破急」が出てきて、ああ、先にこっち読んでおけばよかった、と不勉強なアゼガミです。

で、とても重要なのが「崩し」。

これが上手く行けば「投げ」はスムース。で、「極め」をきめないと、通販広告の場合、離脱されます(売上にならない)。

タメというのは、「投げ」から「極め」にいく瞬間の空白。

ここで見る人(あるいは読む人)の心を一瞬だけ抜重させると、最後の「極め」がよく効くのです。

で、1分という尺だと、いわゆる「起承転結」の4段階ではなく、「崩す投げる極める」しかないと思います。

あっちゃんの切抜きでの転用がむずい

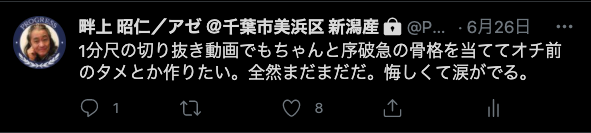

と、偉そうに浮世絵だとかタメだとか書きましたが、あっちゃんの切抜き動画では、そんなことを意識する余裕もありません、実際・・・。まったく実力不足を感じます。

くやしくて、泣きのTwitterしたことあります。ホンマ涙でたわ(なぜか関西弁)。

「切抜き」って「切って貼り付ける」だけではないんです。1分なら1分で見る人に伝え、納得してもらい、なにかを感じてもらうのって「作業」だけでもちょっとたいへんなのです(アゼガミの場合)。

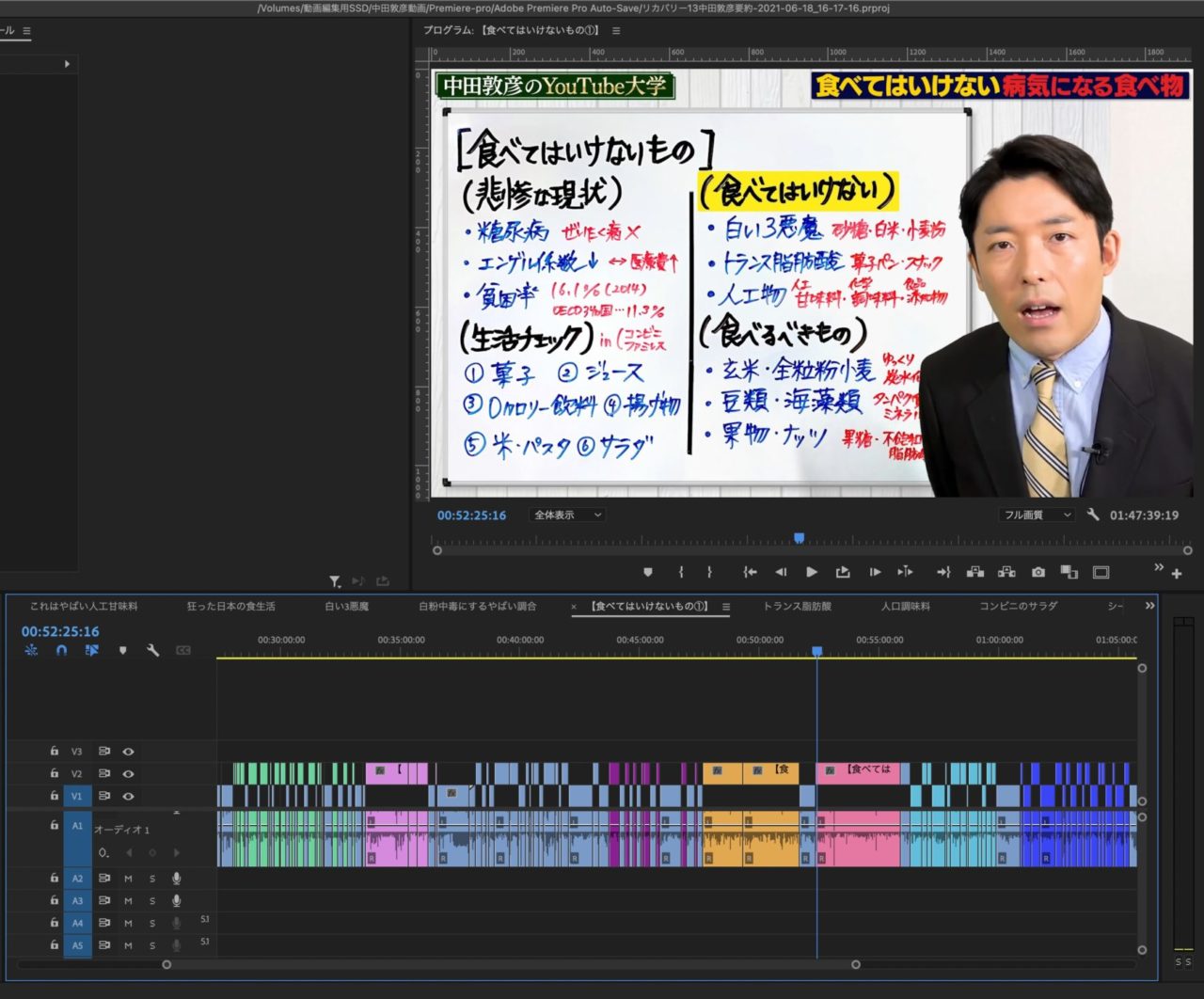

切抜き動画作業画面を公開します

今日、アップした「手軽で安いその野菜サラダは操られている!58秒で圧縮解説 中田敦彦 「【食べてはいけないもの】他のメディアでは言えない病気になる食べ物とは?」(←長いタイトル!)でのの制作作業の様子。

まず、全編をPremiere Proに貼り付けて、ひとまとめにくくれそうなところを分け、なかから使えるカットを抽出します。

で、そこからひとつのトピックを拾って、新しいシークエンスに貼り付け、そこで1分以内に凝縮作業をします。

作業の様子(約19分)→リンク

そして、テロップ作りのための書き出し作業(約3分)→リンク

で、別ソフトでテロップのフレームを作ります(約8分)→リンク

再びPremiere Proにもどってパーツの調整(約15分)→リンク

最後の仕上げ作業(約44分)→リンク

この「リンク」を押すと、実際の作業画面が見られます。ちょっとはずかしいけど見たい人だけみてください。音がなくって画面上での操作をキャプチャーしているだけです。見ていて面白いものではないと思いますが、「ああ、こんなことやってるんだ」的にながめてもらえれば。

動画で撮っている作業風景は合計70分くらいですが、他の関連作業もあるので、この作業にフルベットして1日3本くらいがアゼガミ個人のリミットです。

この先、作業の定型化やクオリティの水準決め(高めようと思えばまだまだ高められるので「どれくらいでオッケーか」を設定する)などによって作業時間の短縮化はできると思います。

何故あっちゃん切抜きを縦型ショーツで作ったか?

アゼガミがあっちゃん切抜きをはじめたのが5月7日。その時、すでに先行しているプレーヤーがいました。

今栄健さんが中心になって進められていた「中田敦彦のキリヌキ大学」です。チャンネルスタートから2ヶ月で収益化の目処が立っているとこのことでした。他にも数十個のチャンネルがスタートしていて、その後も多くのプレイヤーが参入する可能性が高くありました。

そんな中でアゼガミは「自分にしかできないこと」を自然に選んでいました。「縦型動画」のことではたくさん悩んで試行錯誤してきたつもりでしたから。

そして縦型動画をいくつもアップしてきた経験として、1分以内で収めて「#Shorts」のタグをつけると、youtueがβ版でリリースしているyoutube shortsに拾われ、再生回数が伸びる可能性があることを知っていたので(もちろん登録者増にも貢献)、それを利用しない手はありません。

で、「縦型動画で1分以内」ならば、これはTIKTOKにジャストフィット(というかyoutube shortsが対TIKTOK戦略)。なので、youtubeにアップした「縦型動画で1分動画」は、TIKTOKにも投稿しない手はありません。

自分でTIKTOKもやってますが、さしたる成果もなく、そこへ「中田切抜き」というコンテンツを持ってきて、どうなるかのテストもありました(その時点で、本家「中田TIKTOK大学」が数年前にスタートしていて、最近は休止していることも知りました)。

TIKTOKは収益化されないのに・・という考えもありますが、いずれ収益化に舵を切ると考えています(HRでもあっちゃん話してました)。

YOUTUBEもFacebookもTwitterも最初はみ〜んな無料でしたし、そこでマネタイズする行為は嫌われました。でも、プラットフォームの運営に多額のリソースを割いている会社としては、いつかどこかでマネタイズしなければツジツマがあいません。TIKTOKが運営するバズビデオはすでに収益化されていますし。

また、TIKTOKプロフィール欄には自分のyoutubeチャンネルのurlを貼れるので、数パーセントとは思いますが、youtubeへのルートになります。

さて、量産が必要なことはわかっていましたし、チームプレイがよいこともわかっていましたが、わたしはいくつかの理由で「一人で縦型動画」の道を選びました(いつまでもそれが正着ではないと思いますが)。理由はいくつかありましたが、「動画作家アゼガミとしてのクオリティを担保したい」というのもそのひとつです(おのれナンボのもんじゃ?)。

そのかわりに、CVRというか、「1本アップしたら何人登録者が増えるか」については高い指数を目指すつもりでした。

やってみて、youtubeは「1本アップあたり14人」、TIKTOKは「1本アップあたり843フォロワー」を獲得していて、これはそんなに低い指数ではないと考えています。そしてそれは、今投稿している切抜き動画のクオリティが貢献していると考えています。

アカウントバンについて

あと注意、というか念のため留意すべきなのがアカウントバンのリスクです。

まず、「ロボット投稿」を疑わせるような投稿頻度は高リスクです。

あと、通報によってもバンのリスクあるので、「あいつをバンさせよう」スパムがあることも含めて、心にとめておきたいです。

以前、台湾向けでFacebook広告を売って通販する手法がちょっと流行ったことがありましたが、その時も垢バン大発生でした。日本だったら明らかに薬事法違反の広告に対するユーザーの反発もありますが、それによってバンされたライバル社による通報バンもあったようです。

さて、TIKTOKですが、、わたしは、垢バンはありませんが、それに似た経験はしました。

ある動画をアップしたのですが、時間がたってもずっと再生回数が「0」なんです。

アップした動画のなにか(背景なのか動きなのか明確にはわかりません)が、TIKTOKのAIにひっかかったのです。同じ動画はyoutueにもアップして、そちらは問題なかったのに・・。

半日たって「0」のままだったので、すぐに削除しました。

あっちゃんのコンテンツパワーを思い知った夜

最後に、「中田敦彦のコンテンツパワー」を「思い知った」ことも記しておきます。

TIKTOK 自分でもすでに数チャンネルやっていて、再生回数が数十〜数百、いって2〜3000回、フォロワーは2桁どまりでした。

最初、あっちゃんの切抜き動画をTIKTOKに上げた夜のことは忘れられません。

スマホが鳴りっぱなしなんです。

最初は、「あ、フォロー返ししよう」ってポチポチやりはじめましたが、すぐに「これは間に合わない」と感じて放置しました。

さて、なんだか長くなってしましました。ごめんなさい。

ここまで読んでくれたあなた、ありがとう!

最近のHPでTIKTOKコンシャスな縦型ショート動画が熱く語られ、アゼガミは・・・・

やった、いままでやっていた努力の方向は間違ってなかった。

ひょっとして自分のターンが回ってきたかもしれんぞ。

と小躍りする一方で・・・・

本隊が軍隊でくるぞ。

追い風どころか、暴風で吹き飛ばされるぞ。

という弱虫もいます。

実はアゼガミはウインドサーファーでもあります。

ウインドサーフィンでいちばん苦しいのは「風がない」ことです。

風があれば、それが逆風であれ、行きたい方向へ進むことができます。

風がないときは風を起こすしかありません。

無風・微風の時にはパンピングというテクニックで自ら風を起こします。

今、PROGRESS内で生まれた風をチャンスにできるよう、挑戦を続けたいと思います。

長文、読んでいただき本当にありがとうございました。

15いいね!

15いいね!