今回もお読みいただき

ありがとうございます。

⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙

2020年12月入会の

小北世史子(こきたよしこ)です。

PROGRESSで

お茶や着物など日本文化を

楽しみたいと思っています。

わたしが日本文化をいいなと

思いはじめたきっかけは、

「四十九日」です。

「四十九日」って知ると

実はなかなか良かったんです!

なぜ

そう思うようになったかを

お話ししますね

⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙

第1回目は

わたしが改めて

「四十九日」を見直したときのことを

第2回目は

「四十九日」の物語のことを

お話ししました。

第3回目の今回は

「四十九日」のしくみについて

おはなししますね。

⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙⁙

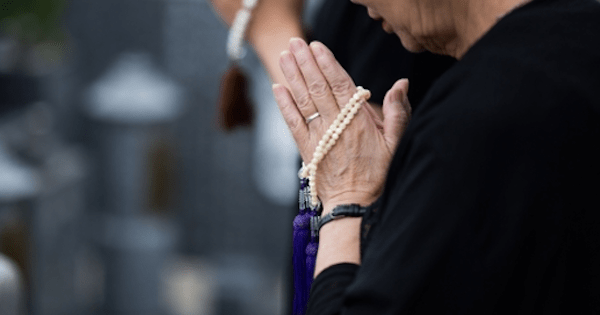

みなさんは

家族が亡くなったとき

お葬式をあげますよね。

そのときお坊さんを呼びませんか?

わたしは

失礼ながら、お坊さんを

お葬式のときの

セットやBGMのような感覚で

意識せずに見ていました。

ところが

この「お葬式にお坊さんがいる」ことは

とても意味があったのです。

ジャーナリスト池上彰のお父さんは

クリスチャンだったらしいのですが

亡くなったとき

お母さんは何の疑いもなく

お葬式にお坊さんを呼んで

葬儀を行ったそうなのです。

あとから、悲報を知った牧師さんが

弔問に訪れたとき、家族は

「仏式で送り出して

良かったんだろうか・・」と

悩み、はじめて宗教を意識したそうです。

(→そこから「仏教って何ですか?」の本が

生まれています)

亡くなって、すぐ来るお坊さん。

昔なら、そこから「四十九日」まで

法事で7日ごとに

会うことになります。

なかなか大変です。

でもね、

この形を取ると

遺族が一人きりになることは

ないのです。

気になって、私はお坊さんに

「四十九日」について尋ねました。

すると

四十九日をすぎると

家族の後追い自殺が

ぐっと減るそうなのです。

四十九日まで

いろいろと忙しくさせるのは

それを防ぐ意味もあると

教えていただきました。

えっ、「四十九日」って

遺族を守るためにあるの?

そんな驚きがありました。

しなきゃいけないと思っていた

忙しい法事。

でも

それがわたしたちを守っていた・・

そして

そんなしくみを知らずに受継いできた。

もしかして

私達が持っているものって

当たり前すぎて、よく分っていないだけで

実はすごく良いものなのかも・・

そんなことを感じてしまいました。

そして

それをハッキリと

実感させてくれたのは

アメリカの女の子でした。

では

このつづきは、また次回!

おたのしみに。

2いいね!

2いいね!