こんにちは!前回は李世民と書聖王羲之、書の歴史について書きました。今回は、そこからの智の連環(連想ゲーム)として、王羲之に反発した男と、野口英世のお母さんについて書きたいと思います。

下記内容に誤謬がある場合には、ご指摘いただけますと幸いです。

書聖に反発する男

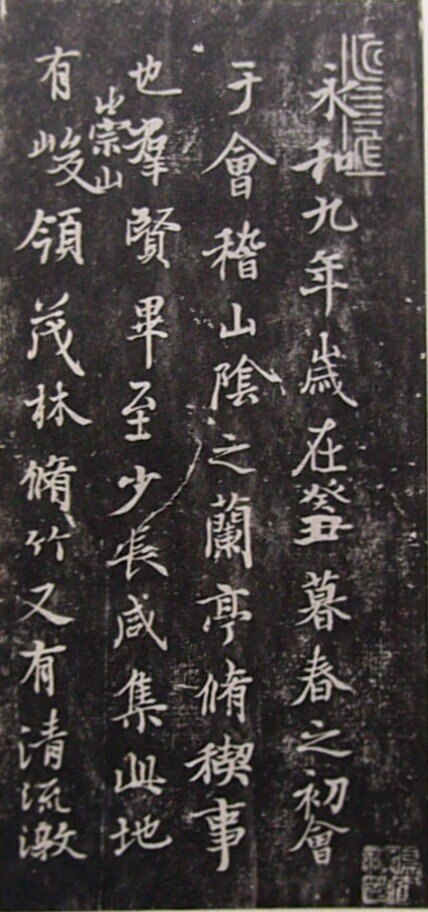

前回記したように、王羲之は書聖とまで称されるほどの人物、いわば書の世界の神です。そんな王羲之の作風に反発した男がいます。タイトルで完全にネタバレしていますが、その男こそ顔真卿(中国・唐代の芸術家)です。

反発と言っても、王羲之を否定するのではなく新たな技法を確立した功績があるというお話です。

王羲之の楷書は、流麗でたおやか、やさしい印象を与えますが、顔真卿のそれは力強く骨太。のちに顔体(顔法とも)と呼ばれる現代でもファンの多い書体です。いずれも美しいですが、両者は真っ向から別の価値観に基づいて書かれています。個人的には、意図的に王羲之の流麗さを破壊したのではないかと思っていますが、とにかくそれまで正統とされてきた書法に反発するものであることは間違いありません。そのため、顔真卿の楷書については賛否両論あり、批判の向きさえあるようです。

ただ、行書については楷書とは異なり、王羲之に比肩するあるいは、王羲之を超えたとまで評されることがあります。『祭姪文稿』(さいてつぶんこう)は行書の中でももっとも有名で、臨書の教材として中学や高校で使用されることも多いようです。

美しさを固定しない、あらゆる美を見出す、という顔真卿の精神はとても好みで「書はこうあらねばならない」「筆はこう持たなくてはならない」というお決まり事を打開したことは、後の世の書家たちにも大いに影響を与えたことと思います。美しいかどうかは、作者ではなく鑑賞者が決めれば良い。マルセル・デュシャンの『泉』ようですね。

野口シカ

さて、これまで散々美しいだの美しくないだの言ってみましたが、美しさとは何でしょう。己の中で完結させれば良いので、改めて普遍的な定義を確立する必要はないと思いますが、美しさということをお話するうえで、絶対に避けたくない書が存在します。

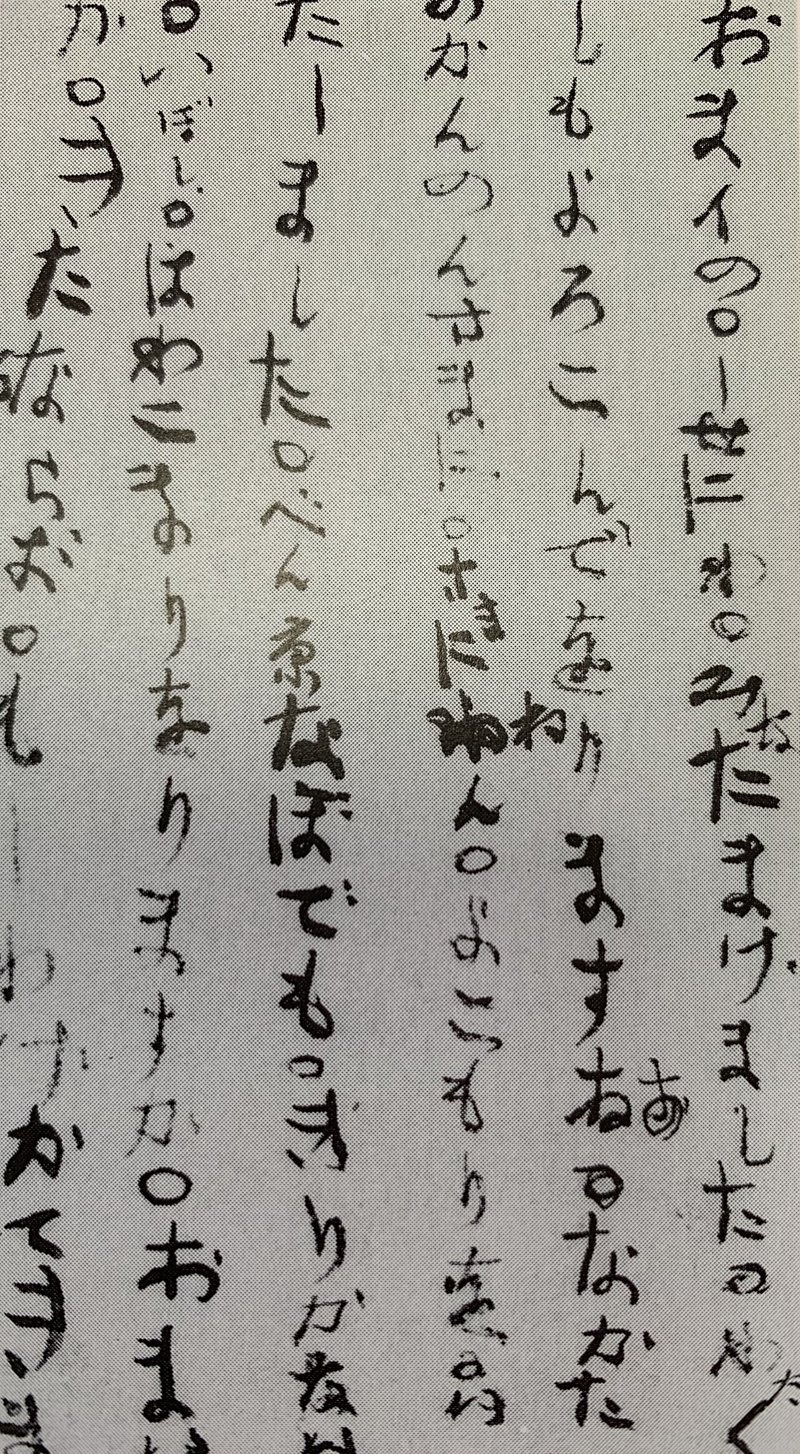

それが、野口英世の母シカが英世に宛てて書いたお手紙です。

「おまイの・しせ(出世)にわ・みなたまけました・わたくしもよろこんでをりまする・なかた(中田)のかんのんさまに・さまにねん・よこもり(夜籠り)を・いたしました・べん京(勉強)なぼでも・きりがない・いぼし(烏帽子)・ほわこまりをりますか・おまいか・きたるならば・・・」

文字の上手い下手で言うならば、圧倒的に下手です。ド下手くそです。しかも、ほとんど平仮名で、たまに漢字が出てきたかと思えば間違えているし、文章中に急に現れる謎の「○」。

けれども、この書を美しいと言わずしてなんと言えばよいのでしょう。私は優しい人ではないので、何でもかんでも「心がこもっているから良いもの」と評したりはしません。ただ、この書については情愛が込められているからこそ良いもの、美しいものと言いたいのです。

王羲之や顔真卿、欧陽詢のような美しさは兼ね備えていなくとも、心を打つものがある。美しさは具象の中には無い、ということでしょうか。

最後に

ここまでお付き合いただいた方、誠にありがとうございました!

次回は、野口英世から連環して、私が最も敬愛する文筆家のお話をしたいと思います。